So lange zwischen dem Arbeitgeber und dem einzelnen Beschäftigten oder den Betriebsparteien keine Vereinbarung über die Verteilung der Arbeitszeit getroffen wurde, bestimmt der Tarifvertrag, dass die tägliche Arbeitszeit 1/5 der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit beträgt.

Da heutzutage solche starren Arbeitszeitverteilungen aber in der Regel weder im Interesse der Beschäftigten noch des Arbeitgebers sind, lässt der Tarifvertrag verschiedene Möglichkeiten zu, die Arbeitszeit ungleichmäßig zu verteilen. In der Praxis geschieht dies, in dem die täglichen Arbeitszeiten auf Zeitkonten erfasst und saldiert werden. Welche Modelle wie zur Anwendung kommen, muss nach den Vorgaben des Betriebsverfassungsgesetzes mit dem Betriebsrat vereinbart werden.

Der Tarifvertrag kennt mehrere Arten einer ungleichmäßigen Arbeitszeitverteilung, die einen bedarfsgerechten Einsatz der Beschäftigten ermöglichen.

a) Freischichtmodelle

Die Arbeitszeit kann ungleichmäßig verteilt werden, um die Auslastung der Anlagen zu optimieren. Wird dabei die tarifliche Wochenarbeitszeit überschritten, erfolgt der Zeitausgleich dadurch, dass sog. Freischichten an bestimmten, in Schichtplänen festgelegten Tagen gewährt werden. Dies muss grundsätzlich innerhalb eines Ausgleichszeitraums von 12 Monaten geschehen. Dieses Modell wird also angewendet, um eine ungleichmäßige Verteilung aus arbeitsorganisatorischen Gründen – insbesondere in Schichtbetrieben – zu ermöglichen.

b) Arbeitszeitkonten mit Ausgleichszeitraum

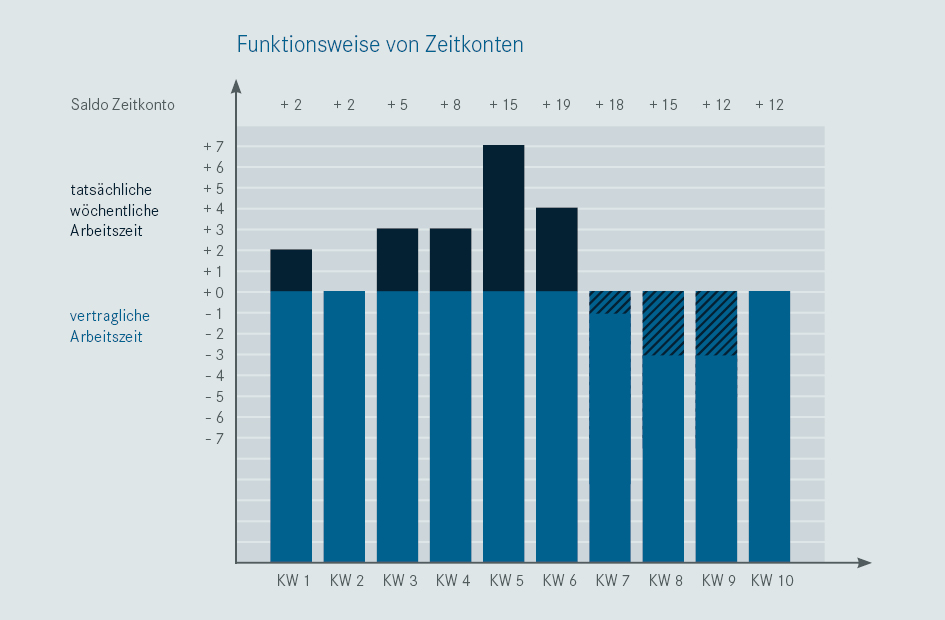

Die Arbeitszeit kann auch ohne einen vorgegebenen Rhythmus ungleichmäßig verteilt werden. Innerhalb des Ausgleichszeitraums von 12 Monaten muss aber die vertragliche Arbeitszeit im Durchschnitt wieder erreicht werden. Ein „Nulldurchlauf“ im Arbeitszeitkonto belegt, dass die geleistete Arbeitszeit im Durchschnitt der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung entsprach. Das Entgelt schwankt in diesen Fällen also nicht, sondern wird immer in Höhe der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit ausbezahlt, auch wenn diese im Auszahlungsmonat hiervon abgewichen hat.

Arbeitszeitkonten mit Ausgleichszeitraum können sowohl arbeitgebergesteuert vereinbart werden als auch arbeitnehmergesteuert. Letzteres ist dann der Fall, wenn dem Beschäftigten im Rahmen von bestimmten Grenzen ermöglicht wird, die Dauer und Lage der täglichen Arbeitszeit selbst zu gestalten. In diesem Fall wird in der Praxis oft von einem Gleitzeitkonto gesprochen. Der Tarifvertrag sieht aber keine Ansprüche der Beschäftigten vor, in einem Modell zu arbeiten, in dem eine Zeitsouveränität für die Beschäftigten besteht.

c) Flexibles Arbeitszeitkonto

Das durch den Tarifvertrag ermöglichte flexible Arbeitszeitkonto ist ein arbeitgebergesteuertes Konto, das dem Ausgleich von betrieblichen Auslastungsschwankungen dient. Der Beschäftigte erhält unabhängig davon, ob er in einem Monat mehr oder weniger als vertraglich geschuldet eingesetzt wird, immer ein gleichmäßiges Entgelt für die im Vertrag vereinbarte Arbeitszeit. Auch in Phasen, in denen der Beschäftigte z.B. Zusatzschichten leisten muss, fallen keine Mehrarbeitszuschläge an. Andersherum erhalten Beschäftigte in Phasen mit geringer Auslastung dann trotzdem ihr volles Entgelt, auch wenn sie deutlich weniger arbeiten müssen, da ja in diesem Fall einfach Zeitguthaben abgebaut wird.

Der große Vorteil des flexiblen Arbeitszeitkontos liegt darin, dass der Tarifvertrag weder für einen Ausgleichszeitraum (das ist der Zeitraum, innerhalb dessen das Zeitkonto einmal ausgeglichen sein muss, also einen Saldo von Null aufweist) noch für den maximalen Kontenrahmen Vorgaben macht. Wie dieses auszugestalten ist, haben Arbeitgeber und Betriebsrat zu vereinbaren. Sie können also auch einen sehr weiten Rahmen mit einer Spreizung von mehreren hundert Stunden vereinbaren, der einen ausschließlich nach dem jeweiligen betrieblichen Bedarf orientierten Einsatz der Beschäftigten sicherstellt. Allerdings setzt die Vereinbarung eines solchen flexiblen Arbeitszeitkontos ein Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat voraus. Eine fehlende Zustimmung des Betriebsrates kann nicht durch die Einigungsstelle ersetzt werden.

d) Langzeitkonto

Das Langzeitkonto ist hingegen ein vom Beschäftigten gesteuertes Arbeitszeitkonto. Es dient der persönlichen Lebensarbeitszeitplanung des Beschäftigten. Es kann also ein Zeitguthaben angesammelt werden, das zu einem späteren Zeitpunkt aus Gründen, die in der persönlichen Lebensplanung des Beschäftigten liegen, wieder in Form einer bezahlten Freistellung entnommen wird, z.B. für ein Sabbatical oder eine Freistellung vor dem regulären Rentenbeginn. Die angesparten Zeiten werden also auch durch Freizeit wieder ausgeglichen. Die Vergütung wird fortgezahlt. Wenn ein solches Langzeitkonto existiert, kann also ein Beschäftigter beispielsweise entscheiden, sich zwei oder drei Stunden pro Woche weniger vergüten zu lassen und diese zwei oder drei Stunden in das Langzeitkonto einzubuchen. Hierfür wird dann ein sog. Wertguthaben gebildet. Zu einem späteren Zeitpunkt könnte sich der Beschäftigte dann beispielsweise aus einem Guthaben von ca. 450 Stunden ca. drei Monate lang für ein Sabbatical freistellen lassen. Die Vergütung wird in diesem Fall fortgezahlt, da der Beschäftigte die entsprechenden Zeiten ja schon vorab „hereingearbeitet“ hat.